(누리일보) 제주특별자치도가 압축도시(Compact city) 조성을 위한 고도관리방안의 개편을 추진한다. 30년간 유지해온 고도지구 규제를 대폭 완화하고 기준높이와 최고높이 이원화 체계를 도입하는 방안을 검토 중이다.

이번에 검토 중인 세부방안에 따르면 기존 고도지구는 문화유산보호구역과 비행안전구역 등 필수지역만 유지하고 나머지는 대부분 해제하는 방향으로 논의되고 있다. 대신 주거․상업지역은 기준높이와 최고높이로 관리체계를 전환할 예정이다.

기준높이는 현행 최고높이 수준인 주거․준주거지역 45m, 상업지역 55m로 설정될 것으로 보이며, 이 범위 내에서는 별도 도시·건축공동위원회 심의 없이 건축이 가능할 전망이다.

최고높이는 주거지역 75m(25층), 준주거지역 90m(30층), 상업지역 160m(40층)까지 허용하는 방안이 제시됐으며, 기준높이 초과 시 기반시설, 경관 등을 고려해 도시․건축 공동위원회 심의를 거치는 절차를 도입한다.

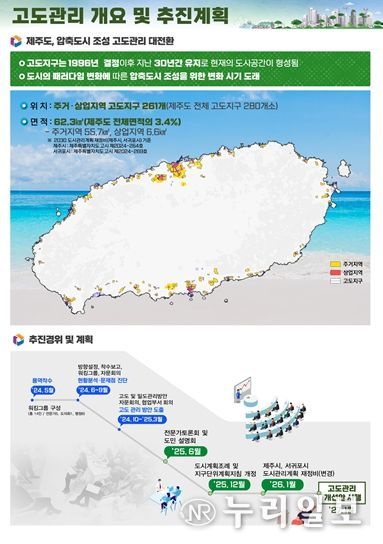

현재 도내 주거․상업지역 대부분이 건축물 높이를 제한하는 고도지구로 지정돼 있다.

고도지구는 1994년 제주도 종합개발계획과 1996년 경관고도 규제계획에 따라 도시관리계획으로 결정됐으며, 30여년간 유지돼 왔다.

‘2030년 제주시, 서귀포시 도시관리계획 재정비’고시(2024.12.26)에 따르면, 도내 주거․상업지역 261개소(62.3㎢) 중 83%인 51.7㎢가 고도지구로 지정됐다. 이는 전국 평균(7.8%)보다 10배 이상 높은 수준이다.

지역별로는 주거지역 219개소(55.7㎢)와 상업지역 42개소(6.6㎢)가 있다. 고도지구로 지정되지 않은 나머지 지역은 지구단위계획을 통해 건축물 높이가 관리되고 있다.

도내 광범위한 고도지구 지정은 낮은 스카이라인을 유지하는 데 기여했으나, 일부 도시관리 해결 과제도 함께 나타났다.

건축물 높이 제한으로 도심 내 고밀도 개발이 제한되면서 상대적으로 지가가 저렴한 녹지와 비도시 지역으로 개발 수요가 이동했다. 이 과정에서 외곽의 자연환경 보전 문제와 기반시설 확충에 따른 도시 관리비용도 증가하게 됐다.

또한 도심 내 재개발 활성화가 어려워지면서 원도심은 인구가 빠져나가고 상권이 쇠퇴하는 공동화 현상이 심화돼 제주 도시관리 측면에서 새로운 접근법이 필요하게 됐다.

이에 제주도는 2023년 11월 도시기본계획에서 고밀‧복합형 압축도시(Compact city)를 도시관리 방향으로 설정하고, 지난해 5월부터 「압축도시 조성을 위한 고도관리방안 수립용역」을 추진 중이다.

새 방안에는 대규모 건축물에 대한 관리체계도 포함됐다.

100세대 이상이거나 대지면적 3,000㎡ 이상 공동주택, 주거복합‧숙박시설(5,000㎡ 이상) 등은 조례상 용적률을 낮추고 지구단위계획을 통해 인센티브를 제공할 예정이다.

또한 주거‧상업지역 내 주요 경관축과 경관구역 설정 등 지역 여건에 맞는 시가지 경관관리 가이드라인을 마련해 도시관리계획에 반영할 예정이다. 이를 통해 고도지구 해제에 따른 도시경관 저해 우려에 대한 체계적인 대비책도 함께 준비한다.

제주도는 오는 4월 28일부터 5월 19일까지 도민 의견을 수렴하고 6월 중 전문가 토론회 및 도민 설명회를 통해 최종안을 확정해 나갈 계획이다.

이번 고도관리 방안을 실행하기 위해 2026년에는 고도지구 해제, 용적률 조정 등 도시관리계획 정비와 도시계획조례 개정을 추진해 2027년부터 적용할 계획이다.

이창민 제주도 15분도시추진단장은 “이번 고도관리방안으로 도시 외연 확산을 방지하고 자연환경을 보전하면서, 기존 시가지 재건축‧재개발을 활성화해 원도심 인구 유입으로 지역경제 활성화가 촉진되기를 기대한다”고 말했다.